Perception de la tonalité et des intervalles

Par gilles landrevie le lundi 7 novembre 2016, 20:21 - Lien permanent

- classer les accords lorsque on harmonise une gamme,

- comprendre les dynamiques d’enchaînements d’accords,

Développons...

En fait, notre perception de la musique a des composantes physiologiques et culturelles extrêmement complexes étudiées notamment par le traité " Perception de la musique" de R. Francès et le "Plaidoyer pour une oreille subjective et partisane" de Fabien Lévy...

Mais voyons les choses plus simplement ...

Le Petit Traité d’Harmonie Jazz de Mickaël Péchaud est remarquablement démonstratif en fournissant de très bons exemples sonores. En voici des extraits simplifiés.

1 - La tonalité

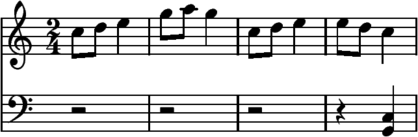

Écoutez la petite mélodie ci-dessous, constituées de notes de la gamme de C pentatonique :

La note C donne un sentiment de repos, et peut-être utilisée comme note conclusive. On l’appelle la «tonique» de la gamme, et on dit que la tonalité de ce petit morceau est C.

La note G sur laquelle termine la première phrase donne un sentiment d’inachevé, et est «attirée» par la tonique. Elle a un rôle priviligié dans la gamme car c’est la note la plus proche de la tonique dans les harmoniques. Elle donne une couleur suspensive, et on attend une «résolution» vers la tonique. On l’appelle la dominante.

2 - Les transpositions

Du point de vue de l’oreille, lorsque l’on entend une gamme transposée, on a l’impression d’entendre «la même gamme», plus haut ou plus bas.

Écoutez par exemple des gammes pentatoniques dans diverses tonalités :

3 - Exemples d'harmonisation. Fonction des intervalles.

A la mélodie du §1, ajoutons à la dernière note (la tonique) des intervalles issus de la gamme pentatonique (C D E G A ).

Voici quelques intervalles possibles (en C) :

note d'un accord ou d'une gamme)

note d'un accord ou d'une gamme)

Ces différentes possibilités sonnent très différemment les unes des autres.

- a et d (surtout a) sonnent conclusifs (et vont donc dans le même sens que la mélodie).

- b, c et e enlèvent le caractère conclusif de la mélodie. On attend autre chose, éventuellement une résolution (comme dans

par exemple).

par exemple).

On voit ici apparaître la notion de fonction d’un intervalle par rapport à la tonalité.

Chaque intervalle a une «fonction harmonique» (conclusif, suspendu…) qui est indépendante de la nature de l’intervalle considéré. En effet, un intervalle de quarte qui sonne conclusif dans 4, et d’autres intervalles de quarte sonnent plutôt «en attente» (3 et 5).

La sensation provoquée par une quarte dépend donc du contexte...

Cette notion de fonction sera fondamentale pour «classer» les accords lorsque l’on harmonisera des gammes.

L’étude de ces «fonctions» ( relations entre les intervalles, les accords et la tonalité) est à la base de la théorie harmonique pour comprendre les dynamiques d’enchainements d’accords notamment..

4 - Consonances et dissonances

4.1 - Les consonances

Les intervalles peuvent être classés en fonction de leur consonance.

Consonances parfaites : l'unisson juste, l'octave juste,la quinte juste, et leurs redoublements.

Une consonance parfaite est un intervalle harmonique produisant une impression de stabilité, de détente et d'accomplissement, mais également, un effet dur ou plat.

Même si elles n'ont besoin ni de préparation, ni de résolution (contrairement aux dissonances), elles doivent respecter un certain nombre de contraintes.

Les consonances parfaites consécutives (c'est-à-dire, les intervalles justes) doivent être évitées, que ce soit par mouvement parallèle, ou par mouvement contraire.

- Les octaves et unissons justes consécutifs sont prohibés parce qu'ils appauvrissent l'harmonie par leur effet plat. Ces octaves ou unissons consécutifs ne sont tolérés que dans la cadence parfaite sous certaines conditions...

- Les quintes justes consécutives sont interdites quant à elles, à cause de la dureté produite. Par mouvement contraire, elles sont plus difficiles à déceler : elles sont d'ailleurs souvent surnommées « quintes cachées » pour cette raison.

- Un changement de position de l'accord, peut faire apparaître des quintes ou des octaves consécutives fautives, il convient de surveiller les intervalles harmoniques qui se produisent avec les autres parties qui restent en place. On admet toutefois deux quintes ou octaves consécutives résultant d'un changement de position de l'accord si elles ne se produisent pas sur la même mesure, et si la deuxième n'est pas placée sur le temps fort...

Consonances imparfaites : la tierce majeure ou mineure, la sixte majeure ou mineure et leurs redoublements. Une consonance imparfaite est un intervalle harmonique produisant une impression de douceur, de détente, mais d'inachèvement.

Les consonances imparfaites (auxquelles on peut ajouter la quarte juste) lorsqu'elle n'est pas à la basse) ne posent pas de difficulté particulière de réalisation, puisqu'elles peuvent être amenées par n'importe quel mouvement harmonique.

Consonances mixtes : la quarte juste et ses redoublements. Une consonance mixte est un intervalle harmonique dont l'effet varie en fonction de son emploi. Selon sa situation, elle peut être analysée, comme une consonance ou comme une dissonance.

4.2 - Les dissonances

Les intervalles harmoniques suivants sont classiquement considérés comme des dissonances :

- la seconde majeure ou mineureet ses redoublements ;

- la septième majeure ou mineure, et ses redoublements ;

- tout intervalle augmenté ou diminué.

Du point de vue du mouvement mélodique, une dissonance est toujours une note attractive.

Une dissonance constitutive est une note réelle (principalement, quinte diminuée ou augmentée, septième et neuvième) formant une dissonance avec la fondamentale d'un accord classé. Dans ce cas, la tension (d'origine harmonique, puisque c'est l'intervalle dissonant qui transforme un degré ordinaire en une note attractive) est extrêmement puissante

Une dissonance passagère est une note étrangère à la constitution d'un accord, qui, pendant une partie de la durée de celui-ci, s'ajoute ou se substitue à l'une ou l'autre de ses notes réelles. La tension dans ce cas, est généralement moindre que celle des dissonances constitutives.

Dans le mode mineure mélodique, le VIe degré ascendant et le VIIe degré descendant sont des exemples de notes attractives d'origine mélodique : dans le mineur mélodique ascendant, le VIe degré altéré doit monter à la sensible, tandis que dans le mineur mélodique descendant, le VIIe degré — la sous tonique — doit descendre au VIe. Ces notes sont généralement employées comme notes de passage, appoggiatures ou broderies.

Préparation et résolution d'une dissonance

Le mouvement harmonique est constitué d'une alternance de moments de tension et de moments de détente, chaque moment de tension appelant son propre moment de détente.

La préparation est la façon d'amener une dissonance — introduction de la tension.

La résolution est la transformation de cette dissonance — retour à la détente — généralement en une nouvelle consonance.