Les gammes et les accords classés

Par gilles landrevie le mardi 8 novembre 2016, 07:19 - Lien permanent

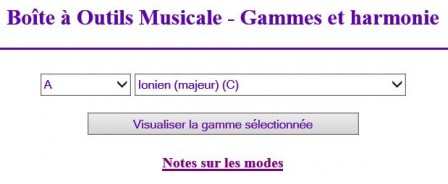

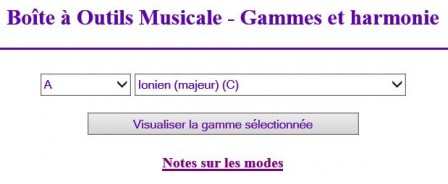

Voici un outil montrant les principaux accords classés et suspendus qu'on peut former dans les gammes...

Je rappelle ci-dessous quelques définitions et j'explique comment l'outil a été construit en me limitant à l'essentiel.

Wikipedia permet d'approfondir le sujet...

Exemples de gammes :

- si la tonique est do, la gamme diatonique Do sera do, ré, mi, fa, sol, la, si, do,...

Cette gamme est importante car elle définie le nom des notes qui seront couramment utilisées pour décrire les autres gammes.

Ainsi, si la tonique est ré, la gamme diatonique Ré majeur sera : ré, mi, fa#, sol, la, si, do#, ré,... D'autres gammes courantes ont été présentées dans la rubrique technique du site et dans le billet memo technique du Blog : la gamme diatonique, la gamme pentatonique, la gamme "blues"...

La position des notes sur le manche de la guitare y apparaît aussi. Les gammes présentées dans l'outil sont décrites en détail ici.

Wikipedia permet d'approfondir le sujet...

1 - Les notes et les gammes

Un son est principalement caractérisé par sa hauteur (fréquence), sa durée, son timbre (sa couleur en quelque sorte), son intensité.

Une note représente avant tout la hauteur et la durée d'un son...

Par définition la hauteur des sons est mesurée en tons dans la musique tonale. L'échelle diatonique est graduée en 1/2 tons.

L'écart de hauteur entre deux notes est un intervalle. Les notes peuvent être représentées de différentes manières :

- jouées mentalement,

Une note représente avant tout la hauteur et la durée d'un son...

Par définition la hauteur des sons est mesurée en tons dans la musique tonale. L'échelle diatonique est graduée en 1/2 tons.

L'écart de hauteur entre deux notes est un intervalle. Les notes peuvent être représentées de différentes manières :

- jouées mentalement,

- jouées sur un instrument,

- notées par de mots ou des lettres : do, ré, mi... (notation latine ) ou C, D, E ... (notation anglo-saxonne),

- sur des tablatures (positionnées sur le schéma des cordes et des cases d'une guitare par exemple),

- sur des portées musicales évidemment,

- notées par de mots ou des lettres : do, ré, mi... (notation latine ) ou C, D, E ... (notation anglo-saxonne),

- sur des tablatures (positionnées sur le schéma des cordes et des cases d'une guitare par exemple),

- sur des portées musicales évidemment,

- etc...

Des altérations d'une note sont possibles. Le dièse (#) augmente la hauteur d'une note d'1/2 ton.

Le bémol (b) la diminue d' 1/2 ton (ex. dob , do, do#)

Une gamme est une succession de notes (ex. : do, ré, mi, fa, sol, la, si ...).

La note de référence d'une gamme (nommée Fondamentale ou Tonique) permet de mesurer les intervalles qui la sépare des autres notes.

Le nom de la gamme est celui de la tonique complété selon la nature des intervalles. La gamme de l'exemple précédent est nommée Do harmonique majeure (on verra pourquoi...).

Une mélodie est une suite de notes jouées successivement. Le Contrepoint est l'étude des mélodies et de leur superposition.

Un accord est un ensemble de notes jouées simultanément. L'Harmonie est l'étude des accords.

Des altérations d'une note sont possibles. Le dièse (#) augmente la hauteur d'une note d'1/2 ton.

Le bémol (b) la diminue d' 1/2 ton (ex. dob , do, do#)

Une gamme est une succession de notes (ex. : do, ré, mi, fa, sol, la, si ...).

La note de référence d'une gamme (nommée Fondamentale ou Tonique) permet de mesurer les intervalles qui la sépare des autres notes.

Le nom de la gamme est celui de la tonique complété selon la nature des intervalles. La gamme de l'exemple précédent est nommée Do harmonique majeure (on verra pourquoi...).

Une mélodie est une suite de notes jouées successivement. Le Contrepoint est l'étude des mélodies et de leur superposition.

Un accord est un ensemble de notes jouées simultanément. L'Harmonie est l'étude des accords.

Le contrepoint et l'harmonie sont donc complémentaires pour la composition ou l'étude d'un morceaux.

Elles utilisent largement la notion d' intervalle entre deux notes.

Les principaux intervalles sont :

l'unisson = 0 demi ton; la seconde mineure =0,5 ton; la seconde majeure = 1 ton; la tierce mineure = 1,5 tons; la tierce

majeure = 2 tons; la quarte (juste)= 2, 5 tons; la quinte(juste) =3,5 tons; la sixte mineure = 4 tons; la sixte majeure = 4,5 tons;

la septième mineure = 5 tons; la septième majeure =5,5 tons; l'octave = 6 tons. Ces intervalles peuvent être augmentés ou

diminués d'un demi ton.

Maintenant intéressons nous à quelques gammes courantes.

La gamme diatonique majeure comprend 7 notes différentes séparées par les intervalles successifs suivant :

1 ,1 ,1/2 , 1 , 1 , 1 ,1/2.

Si on représente les notes (ou degrés) de la gamme avec des chiffres romains on obtient:

I , la fondamentale ou tonique qui est le premier degré de la gamme (à l'unisson),

II , le deuxième degré est à une seconde majeure au dessus de la fondamentale,

III , le troisième est à une tierce majeure de la fondamentale. La gamme est dite majeure car la tierce est majeure,

IV , le quatrième est à une quarte de la tonique,

V , le cinquième est à une quinte de la tonique,

VI , le sixième à une sixte majeure,

VII , le septième à une septième mineure,

VIII , le huitième est à une octave de la fondamentale c'est aussi la tonique d'une nouvelle gamme...

En acoustique, un son quelconque peut se décomposer en des sons purs ayant des fréquences multiples de la fondamentale, appelés les harmoniques.

Elles utilisent largement la notion d' intervalle entre deux notes.

Les principaux intervalles sont :

l'unisson = 0 demi ton; la seconde mineure =0,5 ton; la seconde majeure = 1 ton; la tierce mineure = 1,5 tons; la tierce

majeure = 2 tons; la quarte (juste)= 2, 5 tons; la quinte(juste) =3,5 tons; la sixte mineure = 4 tons; la sixte majeure = 4,5 tons;

la septième mineure = 5 tons; la septième majeure =5,5 tons; l'octave = 6 tons. Ces intervalles peuvent être augmentés ou

diminués d'un demi ton.

Maintenant intéressons nous à quelques gammes courantes.

La gamme diatonique majeure comprend 7 notes différentes séparées par les intervalles successifs suivant :

1 ,1 ,1/2 , 1 , 1 , 1 ,1/2.

Si on représente les notes (ou degrés) de la gamme avec des chiffres romains on obtient:

I , la fondamentale ou tonique qui est le premier degré de la gamme (à l'unisson),

II , le deuxième degré est à une seconde majeure au dessus de la fondamentale,

III , le troisième est à une tierce majeure de la fondamentale. La gamme est dite majeure car la tierce est majeure,

IV , le quatrième est à une quarte de la tonique,

V , le cinquième est à une quinte de la tonique,

VI , le sixième à une sixte majeure,

VII , le septième à une septième mineure,

VIII , le huitième est à une octave de la fondamentale c'est aussi la tonique d'une nouvelle gamme...

En acoustique, un son quelconque peut se décomposer en des sons purs ayant des fréquences multiples de la fondamentale, appelés les harmoniques.

L'oreille entend ces harmoniques...

Par exemple si un instrument joue un son qui se décompose en (f, 2f, 3f, 4f, 5f, 6f ...), à l'octave supérieure,

il jouera un son se décomposant en (2f, 4f, 6f,... ). L'oreille entend ces sons et leurs harmonique principaux. Elle perçoit les sons et les intervalles qui les sépare...

Exemples de gammes :

- si la tonique est do, la gamme diatonique Do sera do, ré, mi, fa, sol, la, si, do,...

Cette gamme est importante car elle définie le nom des notes qui seront couramment utilisées pour décrire les autres gammes.

Ainsi, si la tonique est ré, la gamme diatonique Ré majeur sera : ré, mi, fa#, sol, la, si, do#, ré,... D'autres gammes courantes ont été présentées dans la rubrique technique du site et dans le billet memo technique du Blog : la gamme diatonique, la gamme pentatonique, la gamme "blues"...

La position des notes sur le manche de la guitare y apparaît aussi. Les gammes présentées dans l'outil sont décrites en détail ici.

2 - La formation des accords

J'utilise maintenant de préférence la notation anglo-saxonne car elle a l'avantage de désigner les notes avec

une seule lettre :

A=La; B=Si; C=Do; D=Ré; E=Mi, F=Fa, G=Sol

Les accords d'une gamme sont formés par les sous ensembles de notes appartenant à cette gamme. Un accords comportent au moins 3 notes de noms différents. Le nom d'un accord commence par sa fondamentale suivi d'indications liées aux intervalles qu'il comprend. A partir de son état initial, les différentes permutations de ses notes constituent ses renversements.

Par exemple, la mineur, Am = (A, C, E) . Son premier renversement est (C, E,A), son deuxième (E, A,C). Lorsqu'un accord se réduit à une superposition de tierces (une tierce entre les notes consécutives), il est dit classés et l'harmonie tonale étudie essentiellement les trois grandes familles suivantes d'accords classés:

- Les accords de trois notes ( accords parfaits) = la fondamentale + la tierce + la quinte (exemple : C, E, G),

- Les accords de quatre notes (accords de septième) = un accord de trois notes + une septième (exemple : C, E, G, Eb).

- Les accords de cinq notes (accords de neuvième) =d'un accord de quatre notes et d'une neuvième (exemple : C, E, G, Eb, D).

Les accords suspendus sont également intéressants à explorer. Ils sont obtenus à partir d'un accord parfait dans lequel la tierce est remplacée par une quarte ou une seconde. (exemple : Csus4 = (C, F, G ).

Avec l'outil "Gammes et accords classés" j'ai voulu explorer les gammes et leurs accords classés non renversés. En pratique, je recommande cependant de savoir former ou reconnaître les principaux accords mentalement et rapidement. Ce billet peut vous y aider...

A=La; B=Si; C=Do; D=Ré; E=Mi, F=Fa, G=Sol

Les accords d'une gamme sont formés par les sous ensembles de notes appartenant à cette gamme. Un accords comportent au moins 3 notes de noms différents. Le nom d'un accord commence par sa fondamentale suivi d'indications liées aux intervalles qu'il comprend. A partir de son état initial, les différentes permutations de ses notes constituent ses renversements.

Par exemple, la mineur, Am = (A, C, E) . Son premier renversement est (C, E,A), son deuxième (E, A,C). Lorsqu'un accord se réduit à une superposition de tierces (une tierce entre les notes consécutives), il est dit classés et l'harmonie tonale étudie essentiellement les trois grandes familles suivantes d'accords classés:

- Les accords de trois notes ( accords parfaits) = la fondamentale + la tierce + la quinte (exemple : C, E, G),

- Les accords de quatre notes (accords de septième) = un accord de trois notes + une septième (exemple : C, E, G, Eb).

- Les accords de cinq notes (accords de neuvième) =d'un accord de quatre notes et d'une neuvième (exemple : C, E, G, Eb, D).

Les accords suspendus sont également intéressants à explorer. Ils sont obtenus à partir d'un accord parfait dans lequel la tierce est remplacée par une quarte ou une seconde. (exemple : Csus4 = (C, F, G ).

Avec l'outil "Gammes et accords classés" j'ai voulu explorer les gammes et leurs accords classés non renversés. En pratique, je recommande cependant de savoir former ou reconnaître les principaux accords mentalement et rapidement. Ce billet peut vous y aider...