Suites et substitutions d'accords à 3 notes dans une même gamme diatonique ...

Par gilles landrevie le mercredi 9 novembre 2016, 19:40 - Lien permanent

Règle 1 : dans une gamme diatonique, à l'accord fondé sur un degré quelconque, on peut substituer l'accord fondé sur l'octave

Règle 2 : dans une gamme diatonique, à l'accord fondé sur un degré quelconque, on peut substituer tous ses renversements.

Règle 3 : dans une gamme diatonique, à l'accord fondé sur un degré quelconque on peut substituer ou enchaîner (en évitant 572) l'accord fondé sur la tierce ou la sixte (Suite 13 572 461...dans le mode majeur).

Règle 4 : dans une gamme diatonique, à l'accord fondé sur un degré quelconque on peut enchaîner l'accord fondé sur la quarte ou la quinte (Suite 15263741 dans le mode majeur).

Règle 5 : dans une gamme diatonique, à l'accord fondé sur un degré quelconque on peut enchaîner l'accord fondé sur sa seconde ou sa septième, mais en se limitant à 12x456x...

Règle 6 : les accords suspendus ont également des affinités pour se substituer ou s'enchaîner à l'accord parfait fondé sur le même degré puisqu'il comportent au moins 2 notes communes : la fondamentale et la dominante.

Règle 7 : l'accord diminué fondé 1/2 ton au dessus du degré d'un accord de référence peut se substituer ou s'enchaîner avec l'accord de référence puisqu'ils ont au moins 2 notes communes avec lui (pas la fondamentale). Attention, l'oreille doit filter pour les triades notamment car l'augmentation d'un demi ton de la tonique est délicate à passer... Cette règle est plus harmonieuse avec les accords de 7ème car il y a 3 notes communes...

Règle 8 : l'accord augmenté fondé 1/2 ton au dessous du degré d'un accord de référence peut s'enchaîner avec l'accord de référence puisqu'ils ont 1 note commune (pas la fondamentale) et que les deux autres sont séparées d'1/2 ton seulement.

Règle 9 : éviter le doublement de quinte et d'octave montante ou descendante.

Règle 10 : dans tous les cas l'oreille affinera les choix et permettra même de ne pas respecter les règles de temps en temps...

Règle 11 : ces règles restent valides pour les accords à 4 notes qui font l'objet d'un autre billet...

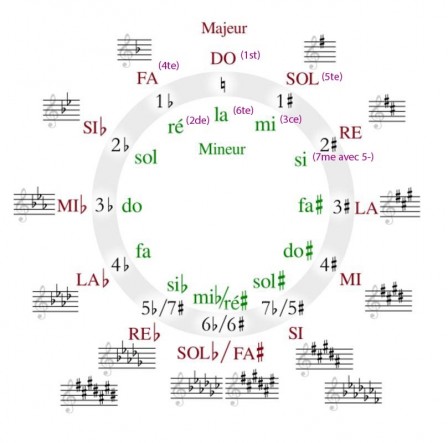

Le diagramme ci-dessous du cycle des quintes sera avantageusement utilisé pour visualiser les affinités, les substitutions et les enchaînements.

Expliquons ces règles :

Les accords sont constitués d'un empilement de tierces à partir de leur fondamentale dans une gamme donnée.

Par exemple ( C E G B D ) est un accord C9. L'outil d'harmonisation des gammes pourra aider à se "promener" dans les gammes pour concrétiser l'exposé.

Harmoniser la gamme, revient à construire des accords sur chaque degré de la gamme. Ces accords auront des affinités naturelles justement parce leurs notes sont issus de la même gamme ce qui implique qu'ils ont des 'harmoniques communes. Ils pourront donc se substituer ou s'enchaîner plus ou moins harmonieusement.

Alors y a-t-il des critères simples pour trouver des substitutions ou des enchaînement harmonieux ?

A - Accords avec des notes communes

Les accords de même nom séparés par une octave ont beaucoup d'harmoniques communes ce qui permet des substitutions naturelles.

A un accord donné, on peut également substituer ses différents renversements qui comportent les mêmes notes.

Dans les autres cas, plus des accords différents auront des notes communes et plus ils auront d'affinité pour se suivre, voire pour se substituer.

Alors explorons les principales possibilités.

A1 - Décalage d'une tierce (ou d'une sixte)

Les accords fondés sur les degrés situés une tierce au dessus ou au dessous d'un accord de référence conservent au moins deux notes communes avec l'accord de référence.

Dans la gamme diatonique majeure l'harmonisation conduit aux accords IV V VIm VII I IIm IIIm ...

En fait VIm (l'accord une tierce plus bas) est l'accord fondé sur la tonique de la gamme relative mineure.

On pourra donc substituer VIm ou IIIm à I ou les faire suivre I

Par exemple dans la gamme C on pourra substituer Am ou Em à C ou les faire suivre C

La même règle peut s'appliquer dans les gammes diatoniques mineures puisqu'elles sont constituées des mêmes notes et des même accords que leur gamme relative majeure.

Par exemple dans la gamme Am on pourra substituer C ou F à Am ou les faire suivre Am.

Donc plus généralement, dans une gamme diatonique, à un degré quelconque, on peut substituer ou enchaîner l'accord situé une tierce au dessus ou au dessous (sixte). Dans tous les cas, l'oreille affinera les choix.

L'enchaînement donne un meilleur effet avec la tierce descendante, les accords étant à l'état fondamental. On évitera les enchainement 2-7 et 5-7.

On peut représenter ces substitutions ou enchaînements par la suite des tierces à lire de gauche à droite ou de droite à gauche 13572 461...

A2 - Décalage de 2 tierces (quinte ou quarte)

Les accords fondés sur les degrés situés deux tierces au dessus ou au dessous de la fondamentale d'un accord de référence conservera au moins une note commune avec l'accord de référence.

Dans la gamme diatonique majeur IV V VIm VII I IIm IIIm IV V ..., deux tierces au dessus correspondent à la quinte et deux au dessous correspondent à la quarte...

Dans la gamme relative mineure IIm IIIm IV V VIm VII I IIm IIIm ..., deux tierces au dessus correspondent à la tierce du mode majeur et deux au dessous correspondent à sa seconde..

Ces accords s'enchaînement harmonieusement car ils ont une note commune et les deux autres notes séparées d'une seconde seulement. Dans l'exemple d'enchaînement (C E G) -(F A C), C est commune, E et F ainsi que G et A sont distantes d'une seconde. Dans l'exemple (D F A)-(A C E), A est commune, D et C ainsi que F et E sont distant d'une seconde respectivement (majeure,mineure).Cette proximité explique la douceur de l'enchaînement. N'ayant qu'une note commune, on ne pourra pas substituer la quarte ou la quinte à l'accord de référence.

Le même raisonnement peut être appliqué sur la gamme relative constituée ds mêmes notes, ce qui conduit à la règle suivante :

Dans une gamme diatonique, à un degré quelconque on peut enchaîner l'accord fondé sur sa quarte ou sa quinte.

On peut représenter ces enchaînements par la suite des quintes, lisible de gauche à droite ou de droite à gauche 15263741 qu'on retrouve sur le cercle des quintes...

A3 - Autres affinités

Les accords suspendus dans lesquels on remplace la tierce par la seconde ou la quarte sont intéressants à explorer puisqu'ils gardent deux notes communes avec l'accord de référence.

Exemples :

Csus2 = Gsus4 = ( C D G)

Dsus2 = Asus4 = ( D E A)

Esus2 = Bsus4 = ( E F# B )

On remarque au passage que V sus4 est le même accord I sus2 ...

Les accords diminués qui empiètent sur les gammes chromatiques peuvent être également intéressants à explorer.

En effet l'accord diminué abaisse d'1/2 ton toutes les notes d'un accord X sauf sa fondamentale par conséquent X# dim aura les même notes que X à l'exception de la fondamentale.

Par exemple C# dim et C ont au 2 notes communes mais pas la fondamentale.

Les accords diminués sont en nombre limités et commun à plusieurs gammes.

A dim = C dim = D# dim = ( A C D#)

D dim = B dim = F dim = ( D B F )

E dim = G dim = A# dim = ( E G A# )

C aug = E aug = G# aug = ( C E G# )

D aug = A# aug = F# aug = ( D A# F#)

E aug = G# aug = C aug = ( E G# C )

Mais attention, l'oreille doit filter pour les triades notamment car l'augmentation d'un demi ton de la tonique est délicate à passer... Cette règle est plus harmonieuse avec les accords de 7ème car il y a alors 3 notes communes...

Les accords augmentés s'obtiennent en augmentant la quinte de l'accord parfait majeur d'un demi ton. Par exemple B aug = (B D# G).

On constate que cet accord a une note commune avec C= (C E G) et que les deux autres notes sont séparées d'un demi ton (seconde mineure).

Il a donc une plus forte proximité avec l'accord de référence qu'avec les accords fondés sur la quinte ou la quarte.

Les enchaînements avec l'accord augmenté du degré situé 1/2 ton au dessous seront donc intéressants à tester...

Les substitutions et les enchaînement des principaux accords ayant des notes communes ont été passé en revue.

Il reste à explorer les possibilité de substitution ou d'enchaînement d'accord sans note communes.

B - accords sans note commune

Les accords qui n'ont pas de notes communes ne seront pas de bon substituts mais ils peuvent être des enchaînements intéressants.

Les accords dont les fondamentales sont séparées par une seconde ou une septième pourront être enchaînés mais sans en abuser car ils peuvent être ennuyeux. En effet leur enchaînement n'est pas original puisqu'il revient à jouer une partie de la gamme dans l'ordre. Ces enchaînements sont souvent de sonorité rude, et nécessitent d'être bien amenés. Les plus employés sont : IV - V et V - VI. On peut aussi utiliser I - II (En descendant, l'enchaînement sera plus faible).

On retiendra la suite 12x456x

C - Les prohibitions

Pour compléter les règle énoncées, certaines suites sont prohibées :

- doublement de quinte ou d'octave ...

D - Analyse de quelques suites célèbres

- La cadence parfaite V I (sans renversement) : quinte descendante terminant souvent un morceau et affirmant la tonalité.

- La cadence imparfaite V I (avec au moins un renversement): quinte descendante terminant souvent un morceau et affirmant la tonalité mais en laissant une légère tension.

- La cadence plagale IV I : quarte descendante suivant souvent la cadence parfaite donnant un sentiment de fin confirmée avec emphase, solennité...

- La cadence italienne IV V I : cadence parfaite amplifiée par la seconde montante à l'accord de dominante qui la précède...

- Suite IIm V I ... : quarte suivi d'une cadence parfaite puis d'une seconde pour boucler..

- Suite de L'anatole I VIm IIm V ... : Intervalle de sixte suivi de deux quartes puis d'une quinte descendante pour boucler

- Suite I V VIm IV ... : intervalle de quinte suivi d'une seconde puis d'une tierce descendante puis d'une quarte descendante pour boucler.

- Suite du blues I I I I IV IV I I V IV I V soit I IV I V IV I V : quarte montante puis séquence IV I V répétée deux fois. Cette séquence comprend une quarte descendante suivie d'une quinte montante. Ensuite on boucle avec une seconde.

- IIm V I est une cadence italienne dans laquelle IIm se substitue à IV pour commencer par une quarte

- I IV IIIm est constitué d'une quarte montante suivie d'une seconde descendante puis d'une tierce pour boucler.

- I VIm IV V ...c'est l'anatole dans laquelle IV se substitue à IIm. Le dernier intervalle devient une seconde.. La suite comprend les degrés de la cadence italienne.

- I VIm IIIm VIIm commence par une sixte suivi d'une quarte descendante puis d'une quinte montante vers l'accord fondé sur la sensible appelant le retour à l'accord fondamental dans le bouclage...Noter que pour rester dans la gamme il faudrait utiliser VIIm5b en toute rigueur...